2025.09.10

衣類について防臭対策や、付着した臭気の消し方その対策

■ 目次

はじめに ― 衣類の臭いが気になる瞬間

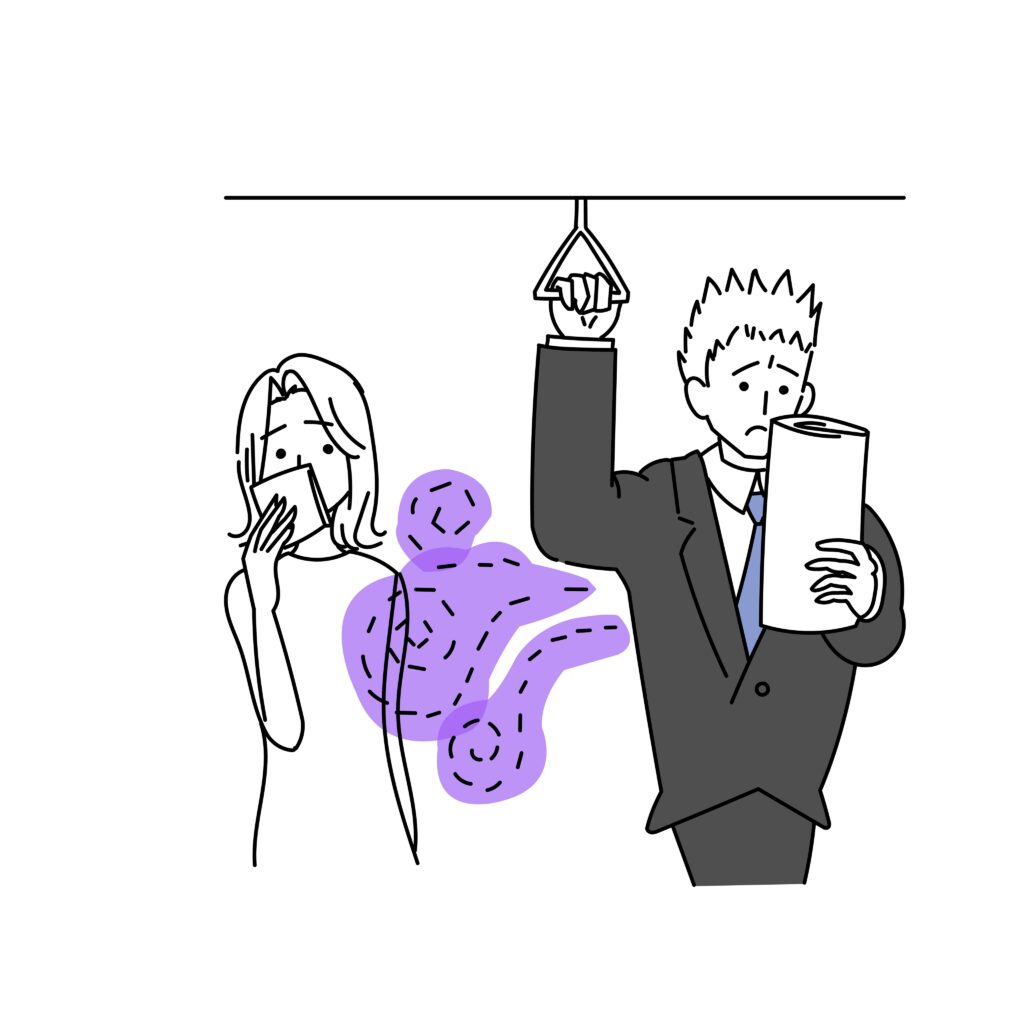

毎日の生活のなかで、「あ、もしかして自分の服が臭っているかも」と不安になる瞬間は誰にでもあります。朝の満員電車の中、隣の人との距離が近いときにふと気になったり、会議室や教室のような閉ざされた空間で人と向き合ったときに、自分の衣類から漂うかもしれない臭いを意識してしまうことはないでしょうか。

特に夏場の汗や湿気が多い季節、あるいは焼肉店や居酒屋から帰ってきた直後などは、本人が自覚していなくても周囲に臭いが広がっている可能性があります。

衣類の臭いは、自分の印象を左右する重要な要素のひとつです。どれほど身だしなみに気を配っていても、服から漂う生乾き臭や汗の臭いがすれば、それだけで清潔感が損なわれてしまいます。さらに職場や学校では、臭いの問題が人間関係や評価に直結することもあり、近年では「スメルハラスメント(スメハラ)」という言葉まで広がっています。

つまり、衣類の防臭・脱臭対策は単なる自己満足ではなく、社会生活を送る上でのマナーともいえるのです。

一方で、臭いの悩みは一様ではありません。思春期の中高生にとっては、部活帰りの汗臭さや制服のこもった臭いが友人や異性にどう思われるかが大きな不安要素となります。若い社会人であれば、取引先や同僚に不快感を与えないよう常に気を配らなければなりません。

家庭を持つ主婦や共働き世代にとっては、家族の衣類の臭いをどう防ぐかが日々の課題になりますし、飲食業や介護職などでは、職場特有の臭いが衣類に染みつくことも避けられません。

つまり、衣類の臭い対策は誰にとっても身近でありながら、年齢や立場によって事情や悩みが異なるテーマなのです。本記事では、そうした背景を踏まえながら、衣類に臭いが付く原因や具体的な防臭方法、そして実際に臭いが付いてしまったときの効果的な消し方について、順を追って解説していきます。読むうちに、自分に合った方法を見つけて実践できるようになるはずです。

臭いに敏感になる人々とその背景

衣類の臭いに敏感になるのは、単なる清潔志向の問題だけではありません。人は社会生活の中で常に他者と関わり、その関係性のなかで「自分がどう見られているか」を意識せざるを得ないからです。特に臭いは目に見えないものでありながら強烈に印象に残るため、自分では気づきにくい分、周囲の反応が気になりやすい特徴があります。

ここでは、年代や立場ごとにどのような背景から臭いを気にするのかを整理してみましょう。

思春期の10代 ― 異性や友人の目を気にする年代

中高生の時期は、心身の成長に伴って体臭や汗の量が増える時期でもあります。同時に、異性や友人からの視線に敏感になり、ちょっとした一言が大きな自信喪失につながることもあります。「あの子、なんか臭うよね」といった噂は、たとえ根拠がなくても本人にとって深刻なストレスとなりかねません。

特に制服や部活動のジャージなど、毎日のように着る衣類が臭ってしまうと、登下校や授業、部活の時間すべてに不安を抱えながら過ごすことになってしまいます。

そのため、10代にとって衣類の防臭・消臭対策は「自己肯定感を守る大切な手段」といえるのです。

20〜30代社会人 ― スメルハラスメントを意識する職場環境

社会に出ると、衣類の臭いは単なる身だしなみの範疇を超えて「評価」や「人間関係」に直結する問題になります。営業や接客、オフィスワークなど、人と密接に関わる場面が多い社会人にとって、汗やタバコ、外食の臭いがスーツやワイシャツに残っていることは致命的です。

近年では「スメルハラスメント(スメハラ)」という言葉が一般的になり、本人が気づかない臭いが職場のトラブルの原因になるケースも報告されています。スメハラは意図せぬ加害行為となり得るため、ビジネスマナーとして衣類の防臭対策を徹底することは欠かせません。

30〜50代の家庭層 ― 家族の衣類を清潔に保つ苦労

家庭を持つ世代にとっては、自分自身の衣類だけでなく、家族全員の衣類の臭いを管理する役割が加わります。子どもの制服や部活のユニフォーム、夫や妻の仕事着など、それぞれ臭いの種類や強さが異なるため、一括で解決するのは容易ではありません。「洗っても臭いが落ちない」「部屋干しすると必ず生乾き臭が残る」といった悩みは、日常的に繰り返されるストレスのひとつです。

さらに、衣類の臭いが学校や職場で指摘されれば、家族全体のイメージにまで影響しかねません。

そのため、家庭層にとって臭い対策は「家族の社会生活を守る責任」として意識されることが多いのです。

飲食・介護など臭いが付きやすい職場の人々

飲食業や介護、工場や医療現場など、特定の臭いが日常的に発生する職場では、衣類への臭い移りは避けられません。焼肉店で働く人の衣類には油煙や食材の匂いが、介護や医療の現場では薬品や体臭の匂いが自然と染みついてしまいます。勤務中は仕方ないとしても、その臭いをまとったまま帰宅したり、電車やバスに乗ったりすることに抵抗を感じる人は少なくありません。

こうした人々にとって衣類の防臭・消臭は「仕事の延長線上にあるエチケット」であり、プライベートとの切り替えをスムーズにするための大切な習慣なのです。

衣類に臭いが付く原因と種類

衣類に臭いが染みついてしまうのは、決して偶然ではありません。臭いには必ず「発生源」と「付着の仕組み」があり、そのメカニズムを理解することで、効果的な防臭・消臭のアプローチが可能になります。

ここでは代表的な原因と臭いの種類を整理してみましょう。

汗・皮脂による体臭

もっとも身近で避けられない臭いが、汗や皮脂に由来するものです。汗そのものは無臭に近いのですが、肌表面の常在菌が分解することで独特の臭いを発します。特にワキや背中など汗腺が集中している部位は、衣類と密着する時間が長いため臭いが染みつきやすいのです。また皮脂が繊維に吸着すると、洗濯をしても完全に落ちず、酸化によって「黄ばみ」と「臭いの蓄積」が発生します。

これが長く続くと、いわゆる「オジサン臭」と呼ばれる加齢臭の一因ともなり、本人だけでなく周囲に強い印象を与えてしまいます。

生乾きや洗濯環境による雑菌臭

「ちゃんと洗ったのに、乾いた服から嫌な臭いがする」――これは多くの家庭で経験する悩みです。原因は、生乾きによって繁殖した雑菌です。湿ったままの状態が長時間続くと、繊維の中で菌が増殖し、その副産物として強い臭気を放ちます。特に部屋干しや梅雨時期など、湿度が高い環境では生乾き臭が顕著になります。

また、洗濯槽のカビや汚れが原因で雑菌が衣類に再付着し、臭いを増幅させるケースも少なくありません。

外部から付着するタバコ・飲食・職場の臭い

タバコの煙、焼肉や居酒屋の油煙、揚げ物の匂いなど、外部から付着する臭いも大きな悩みの一つです。これらは空気中の微細な粒子が繊維に入り込み、簡単には取れない形で残ります。特にポリエステルなど化学繊維は油分を吸着しやすいため、飲食店帰りに「服に臭いが染みついた」と感じるのはそのためです。

また、職場特有の臭い(介護現場の体臭、工場の油や金属臭、医療現場の薬品臭など)も同様で、業務を終えた後も長時間衣類に残ることがあります。

素材による臭いの残りやすさ

衣類の素材によっても臭いの残り方は異なります。綿(コットン)は吸水性が高い反面、乾きにくいため雑菌が繁殖しやすく、生乾き臭の原因になりやすい素材です。一方、化学繊維のポリエステルは速乾性に優れるものの、油分を吸着しやすく、皮脂や外部臭が落ちにくいという特徴があります。ウールは天然の防臭効果を持っていますが、水洗いが難しく、臭いが付いた場合は取り扱いに注意が必要です。

このように「素材の特性」を理解しておくことも、効果的な臭い対策の第一歩になります。

日常でできる衣類の防臭対策

衣類の臭いを根本から防ぐには、日々のちょっとした習慣や工夫が欠かせません。臭いは一度付着してしまうと完全に落とすのが難しいため、「予防」を重視することが効果的です。

ここでは、毎日の生活の中で取り入れやすい防臭対策を紹介します。

洗剤・柔軟剤・抗菌スプレーの選び方

市販の洗剤や柔軟剤の中には、「抗菌」「防臭」「消臭」といった機能を持つものが多く登場しています。特に抗菌作用のある洗剤は、雑菌の繁殖を抑えることで生乾き臭を防ぐ効果が期待できます。柔軟剤は香りづけの目的で使う人も多いですが、香りでごまかすのではなく、防臭成分が配合されたタイプを選ぶと安心です。また、衣類用の抗菌スプレーを日常的に活用すれば、外出先から帰宅したときの臭い移りを軽減できます。

ただし、スプレーの過剰使用は繊維を傷めたり、逆に成分が残って臭いの原因になることもあるため、使用量には注意が必要です。

着用後の正しいケア ― 陰干し・換気・収納の工夫

衣類を着用した後、すぐにクローゼットやタンスにしまうのは臭いの蓄積につながります。汗や湿気を含んだ状態で密閉空間に入れてしまうと、雑菌が繁殖しやすく、次に着るときには臭いが強まっていることもあります。そこで大切なのが「一度風に通す」ことです。帰宅後はすぐにハンガーに掛け、風通しの良い場所で陰干しをしましょう。これだけでも衣類にこもる臭いを大きく軽減できます。

また、収納時には防臭剤や炭などの脱臭アイテムを併用するのも効果的です。

インナーや素材選びで臭いを軽減する方法

衣類そのものに臭いを付けないためには、直接肌に触れるインナー選びも重要です。近年は「防臭機能付きインナー」や「速乾性素材インナー」が多数販売されており、これを着用することで汗を素早く吸収・蒸発させ、臭いの発生を抑えることができます。特に夏場や運動時にはポリエステルやナイロンなどの速乾素材、冬場には防臭加工された綿やウール素材のインナーが有効です。さらに、衣類全体の素材選びもポイントです。

通気性の悪い生地や乾きにくい素材は臭いが残りやすいため、日常使いには速乾性と防臭性を兼ね備えた素材を意識すると良いでしょう。

付着した臭いを効果的に消す方法

どれだけ気をつけていても、衣類に臭いが付いてしまう場面は避けられません。焼肉店での食事、喫煙席での打ち合わせ、汗をかいた後の移動など、日常生活の中で衣類は常にさまざまな臭気にさらされています。こうした「すでに付いてしまった臭い」を取り除くには、原因や状況に合わせた方法を選ぶことが大切です。

ここでは代表的な臭い別の対処法や、即効性のあるリフレッシュ方法を紹介します。

汗・生乾き臭を落とす洗濯テクニック

汗や生乾きの臭いが気になるときには、まず洗濯方法を見直すことが有効です。一般的な洗濯だけでは落としきれない場合、酸素系漂白剤を40℃前後のぬるま湯に溶かし、衣類をつけ置きする方法が効果的です。これにより、繊維に残った雑菌や皮脂汚れを分解し、臭いの元から取り除くことができます。

また、洗濯後は可能な限り早く乾燥させることが重要です。乾燥が遅れると再び菌が繁殖し、せっかくの洗濯が無駄になってしまうからです。除湿機や乾燥機を併用して、短時間でカラッと仕上げるのがおすすめです。

タバコ・焼肉など外部臭の消し方

外食や喫煙環境で付いてしまった臭いは、繊維の奥に入り込んでいるため、ただ風に当てるだけでは完全に取れないことがあります。そんなときは「蒸気」を利用すると効果的です。浴室に熱いシャワーを出して蒸気を充満させ、その中に衣類を数十分吊るしておくと、臭い成分が蒸気とともに揮発しやすくなります。さらに、アイロンのスチーム機能を使えば、部分的に臭いが気になる箇所を集中的にリフレッシュできます。

外出先で時間がないときは、衣類用消臭スプレーを活用するのも即効性がありますが、繰り返し使用する際は繊維を傷めないタイプを選ぶと安心です。

蒸気やアイロンを活用した即効リフレッシュ法

「翌日も同じ服を着たいが、臭いが気になる」という場面では、アイロンのスチームが強い味方になります。高温の蒸気は臭い分子を飛ばすだけでなく、繊維のシワを伸ばして見た目の清潔感もアップさせます。特にスーツやジャケットなど頻繁に洗えない衣類には有効です。また、衣類スチーマーを使えば、手軽に短時間で消臭とリフレッシュが可能になります。

蒸気による消臭は化学薬品を使わないため、肌が敏感な人や香り付き製品が苦手な人にもおすすめの方法です。

重曹・クエン酸を使った家庭での応急処置

家庭にある身近なアイテムを使って消臭する方法もあります。重曹はアルカリ性の性質を持ち、酸性の臭いを中和する働きがあります。汗や皮脂臭が気になる衣類をぬるま湯に重曹を溶かした水に浸けておくだけで、臭いが和らぐことがあります。一方、クエン酸は酸性でアルカリ性の臭いを抑える効果があり、タバコ臭などに有効です。

これらは、即効性は市販スプレーほどではないものの、自然派志向の人や小さなお子様がいる家庭には安心して使える消臭方法です。

スメルハラスメント(スメハラ)を防ぐために

近年、職場で注目されている「スメルハラスメント(スメハラ)」という言葉をご存じでしょうか。これは、本人が気づかないうちに体臭や衣類の臭いによって周囲に不快感を与えてしまうことを指します。

パワハラやセクハラほど表立って語られることは少ないものの、実際には職場の人間関係や評価に大きな影響を及ぼす場合があります。とりわけ衣類の臭いは、毎日誰もが身にまとうものだけに、避けようのない問題でもあるのです。

職場で指摘されにくい「臭いトラブル」の実態

臭いの問題はデリケートであるため、周囲の人が直接本人に指摘することは非常にまれです。しかし、心の中では「近くに座るのがつらい」「一緒に仕事をするときに気になる」と感じている人は少なくありません。結果として、本人が知らない間に評価や信頼を下げてしまったり、距離を置かれたりすることがあります。

特にスーツや制服は毎日洗いにくいため、皮脂や汗が染みつきやすく、時間の経過とともに強い臭いの発生源になりがちです。

セルフチェックと信頼できる人の意見を取り入れる

スメハラを防ぐための第一歩は「自己認識」です。自分の衣類が臭っていないかを確認するには、着用後すぐに鼻を近づけてチェックしたり、密閉した袋に数時間入れてから取り出して嗅いでみたりする方法があります。また、自分では分かりにくい場合もあるため、家族や信頼できる同僚に率直な意見を求めることも有効です。

恥ずかしさはありますが、早めに気づければ対策も早く打つことができます。

ビジネスマナーとしての防臭対策

衣類の防臭や消臭は、もはや「身だしなみ」の一環を超えて「ビジネスマナー」と言っても過言ではありません。出勤前には衣類用スプレーやスチーマーで臭いをリセットし、スーツやワイシャツは定期的にクリーニングに出すことが基本です。さらに、インナーを防臭機能付きの素材に変えるだけでも大きな効果があります。こうした取り組みは、自分の快適さだけでなく、周囲への配慮として評価されます。

相手に不快な思いをさせないことは、信頼関係を築く上で大切なビジネスマナーなのです。

ケース別のおすすめ対策

衣類の防臭・消臭といっても、年齢や立場、生活環境によって悩みの内容や有効な対策は異なります。

ここでは、代表的なケースごとに実践しやすい方法をまとめてみましょう。

思春期の学生向け ― 制服・部活ウェアの消臭

思春期の中高生にとって「臭い」は人間関係に直結する大きな不安要素です。制服や部活動のジャージは汗を吸収しやすく、放置するとすぐに雑菌臭が発生してしまいます。

洗濯の際には酸素系漂白剤や抗菌洗剤を取り入れ、定期的にしっかり除菌することが大切です。また、部活帰りに汗をかいた衣類はそのままバッグに入れず、通気性のある袋やメッシュケースに入れるだけでも臭いのこもりを軽減できます。さらに、学生自身が衣類用消臭スプレーを携帯しておくと、登下校や授業中の安心感につながります。

社会人向け ― スーツやオフィス着の防臭

社会人にとって、スーツやワイシャツの清潔感は信頼に直結します。しかし毎日洗えるわけではないため、いかに臭いを溜め込まないかがポイントとなります。帰宅後は必ず風通しの良い場所で陰干しをし、汗や外部臭を飛ばす習慣をつけましょう。

また、週末にはクリーニングに出し、臭いの蓄積をリセットすることも欠かせません。出勤前にスチーマーや消臭スプレーを使って短時間でリフレッシュするのも効果的です。さらに、インナーを防臭機能付きにすることで、そもそもの汗臭発生を大幅に抑えることができます。

これはスメルハラスメントの防止にも直結する重要なマナーです。

家庭向け ― 家族全員の衣類をまとめて消臭する工夫

家族の衣類を管理する立場では、さまざまな種類の臭いと日々向き合わなければなりません。子どもの運動着、夫のスーツ、部屋干しするタオルなど、臭いの原因も対処法も異なるため、一括管理は難しいのが現実です。

対策としては、洗濯物を「臭いが強い衣類」と「そうでない衣類」に分け、前者はつけ置き洗いを取り入れるなど、ひと手間を加えることが有効です。また、洗濯槽の定期的なクリーニングや、部屋干し時の除湿機活用など「環境から整える」工夫も大切です。

家族全員が気持ちよく衣類を使えるようになることで、家庭内の快適度は大きく向上します。

臭いの強い職場向け ― 業務後の徹底ケア

飲食業、介護、工場など臭いが染みつきやすい職場では、「勤務後のケア」をどれだけ徹底できるかが鍵となります。帰宅後すぐに衣類を陰干しするだけでも効果がありますが、臭いが強い場合は重曹水やクエン酸水に短時間浸けてから洗濯すると効果的です。また、職場のロッカーに備長炭や活性炭入りの消臭剤を置いておけば、着替えた後の衣類の臭い移りを抑えることができます。さらに、業務用の強力な消臭スプレーやプロのクリーニングを定期的に活用することで、臭いの蓄積を防ぐことが可能です。

これは単なる自己管理にとどまらず、同僚や利用者への配慮、ひいては職場の信頼感向上につながります。

まとめ ― 「清潔感」と「安心感」を守るために

衣類の臭いは、誰にとっても身近でありながら、とてもデリケートな問題です。汗や皮脂、生乾き、外部からの付着臭など原因はさまざまですが、共通して言えるのは「本人は気づきにくく、周囲には強く伝わってしまう」という点です。だからこそ、衣類の防臭・消臭は単なる習慣ではなく、社会生活を快適に過ごすための大切なマナーといえるでしょう。

思春期の学生にとっては、部活後や制服の臭い対策が友人関係や自己肯定感を守る一助となります。社会人にとっては、スメルハラスメントを避けるための防臭意識が信頼や評価に直結します。家庭を持つ世代では、家族全員の衣類を清潔に保つことが、安心して学校や職場に送り出すための大切な役割になります。そして、飲食業や介護など臭いが避けられない職場で働く人にとっては、業務後のケアが周囲への配慮であり、自身のリフレッシュにもつながります。

大切なのは、「臭いをゼロにすること」ではなく、「臭いをコントロールする習慣」を持つことです。洗濯や干し方の工夫、インナーや素材選び、スチーマーや消臭スプレーの活用など、できることは意外に多く存在します。また、自分の感覚だけに頼らず、家族や同僚に意見を求めることも大切です。臭いは目に見えないからこそ、第三者の視点が有効なのです。

衣類の臭い対策をしっかりと行うことで、自分自身も清潔で快適に過ごせるだけでなく、周囲にも安心感を与えることができます。それは人間関係の信頼を深め、社会生活を円滑にする力にもなります。今日からできる小さな習慣を積み重ねて、「清潔感」と「安心感」に満ちた日常を手に入れてみてはいかがでしょうか。