2025.10.09

秋・冬に向けた家庭内の臭気対策

〜夏に蓄積した臭いをリセットし、快適な空気で冬を迎える〜

■ 目次

気温が下がると「臭い」が気になる理由

季節が秋へと移り、空気がひんやりしてくると、なぜか「部屋の臭いが気になる」と感じる人が増えてきます。

夏場は窓を開け、扇風機やエアコンを使って空気の流れがあったため気づかなかった臭いが、気温の低下とともに再び浮かび上がってくるのです。

その原因は、単なる“気のせい”ではなく、空気の性質や生活環境の変化によって起こる、いくつかの明確な理由があります。

夏に発生した臭いが“再び立ち上がる”メカニズム

夏の間、家庭内では湿気や高温によって微生物が活発に活動し、キッチンや浴室、エアコン内部などにカビや雑菌が繁殖します。

これらの臭いの元は、目に見えないまま壁や布、フィルター、配管などに残留しており、気温が下がると活動を一時的に止めます。

しかし完全に消えているわけではなく、秋の気温変化や冬場の暖房使用によって、再び空気中に放出されてしまうのです。

たとえば、エアコンを暖房運転に切り替えた瞬間、ふとカビ臭やホコリっぽいにおいがする——これはまさに、夏の冷房運転時に溜まった水分や菌が内部に残り、暖かい風によって吹き出される典型的な現象です。また、カーペットやソファ、カーテンなどの布製品も臭気を吸着しやすく、気温が下がって空気の流れが鈍ることで、表面に染みついたにおいが空間全体に広がりやすくなります。

夏の間に発生した生活臭は、秋以降になると「空気の静けさ」によってより強く感じられるようになるのです。

換気不足と暖房の影響

もうひとつの大きな理由は、換気量の低下です。

秋から冬にかけては窓を閉める時間が長くなり、外気の流入が減るため、室内の空気が入れ替わりにくくなります。

さらに、ファンヒーターやストーブ、エアコン暖房を使うことで空気が乾燥し、湿度のバランスが崩れると、臭いの分子が空気中に滞留しやすくなります。

乾燥した空気は軽い臭気を拡散させずに室内に閉じ込める傾向があり、特にリビングや寝室など長時間過ごす場所では「部屋がこもっている」「生活臭が抜けない」と感じる要因になります。

さらに、加湿器や空気清浄機などの冬家電も、内部を清掃しないまま使用すると、

菌やカビが繁殖し、機器そのものが臭気源になってしまうことがあります。

このように、秋冬の生活スタイルそのものが「臭気をため込みやすい環境」をつくっているのです。

気温の低下とともに臭いを感じやすくなるのは、環境の変化によって“においの逃げ場”が減るから。

だからこそ、季節が移り変わるこのタイミングで「臭気のリセット」を行うことが大切になります。

次の章では、臭気が残りやすい場所とその原因について、より具体的に見ていきましょう。

どんな場所に臭気が残りやすいのか

「臭いが気になる」と感じたとき、どこから発生しているのかを突き止めるのは意外に難しいものです。

臭気は空気の流れとともに移動し、家具や布、壁などに吸着して広がるため、

“原因が一か所ではない”というのが家庭内臭気の特徴です。

ここでは、特に秋から冬にかけて臭いがこもりやすい代表的な場所を確認してみましょう。

リビング・キッチンの生活臭

家の中で最も臭いが混ざりやすいのが、日常生活の中心となるリビングやキッチンです。

夏場に調理で発生した油煙や生ごみ臭は、換気扇の奥や排水口、壁面などに油分とともに残留します。

この油分が冷えて固まり、気温が下がる秋以降に“じわりと再臭化”してくるのです。さらに、調理中に飛び散った微細な脂分は、カーテンやクロス、照明カバーにも付着します。

これらは普段の掃除では落としにくく、時間の経過とともに酸化して独特のにおいを発するようになります。

「なんとなく部屋がくさい」と感じるとき、その多くはこうした生活臭の積み重ねが原因です。

浴室・洗面所・洗濯機のカビ臭

湿気の多い浴室や洗面所は、夏の間に繁殖したカビや菌が残りやすい場所です。

見た目にはきれいでも、排水トラップの奥やゴムパッキンの裏などに菌が潜んでおり、秋冬の換気不足によってそれが再び臭気として上がってくることがあります。洗濯機も同様で、特にドラム式タイプは内部に湿気がこもりやすく、

洗剤カスや皮脂汚れが残ったままになっているケースが多いです。

洗濯しても衣類が「なんとなく臭う」場合、原因は衣類ではなく洗濯槽そのものにあることも。

洗濯槽クリーナーを使うと一時的に改善しますが、根本的な対策には換気と乾燥が欠かせません。

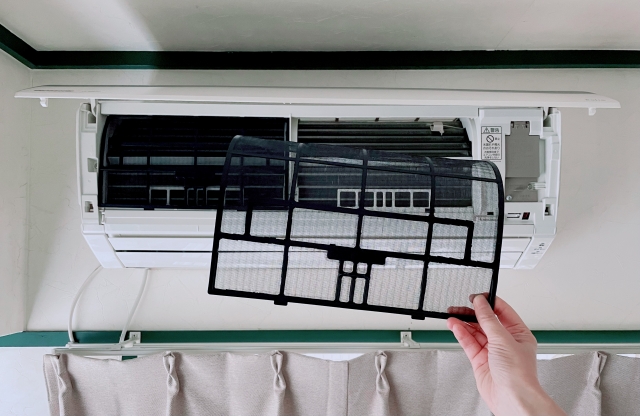

エアコン・暖房機器からの吹き出し臭

夏の冷房運転で内部に発生したカビは、秋冬の暖房運転時に再び風とともに室内へ放出されます。

「暖房を入れた瞬間にカビ臭い」「焦げたような臭いがする」という場合、そのほとんどがフィルターや送風ファンの汚れ、またはドレンホース内のカビが原因です。特にリビングや寝室など使用頻度の高いエアコンでは、臭い成分が長期間にわたって部屋の空気を循環し、壁紙やカーテンなどにまで染み込むことがあります。

このような状態になると、単に芳香剤を置くだけでは解決できません。

換気不足や生活臭の蓄積

最後に見逃せないのが「換気不足」です。特にマンションや窓のない玄関では、空気が滞留しやすく、靴や湿気の臭いがこもりやすくなります。さらに、料理のにおいやタバコの煙などが玄関に流れ込むと、それらが混ざって独特の生活臭を形成してしまいます。「なんとなく玄関全体がこもったような臭いがする」という場合は、換気の仕組みに問題があるケースが多いのです。

このように玄関の臭いは「靴」「湿気やカビ」「ペット」「換気不足」という複数の要素が絡み合って生まれます。

したがって効果的な臭気対策を行うためには、原因を一つひとつ切り分けて理解し、それぞれに合った方法で対応することが欠かせません。

布製品・クローゼット・玄関まわり

カーテン、ソファ、カーペットなどの布類は、臭いを吸着しやすい代表格です。

秋の衣替えでクローゼットを開けたときに「こもった臭い」を感じるのは、繊維に残った汗や皮脂、湿気が酸化し、微量の臭気を放出しているためです。

また、玄関まわりでは靴や傘立てなどの水分が残り、気温が下がることで乾きにくくなって雑菌が繁殖しやすくなります。

“入ってすぐの空気”は家全体の印象を左右するため、玄関のこもり臭は見落とされがちですが、実は非常に重要なポイントです。

このように、臭いは家のあちこちに潜んでおり、一度しみつくと気温が下がるほど抜けにくくなります。

次の章では、こうした残留臭をリセットするために、秋に行っておきたい具体的な「臭気リセット掃除」の方法を紹介します。

秋に行う「臭気リセット掃除」

夏の湿気が落ち着き、窓を開けるのが心地よいこの時期は、家庭内の臭気を一度リセットする絶好のタイミングです。

冬に入ると窓を閉め切る時間が増え、空気の流れが弱まるため、いったんこもってしまった臭いはなかなか抜けません。

「気温が下がってから対策を」と思うよりも、秋のうちに“臭気の元を断つ掃除”をしておくことが、快適な冬を迎える第一歩になります。

エアコン・換気扇・排気口のクリーニング

まず取り組みたいのが、空気を扱う設備の清掃です。

夏場に冷房として使ったエアコン内部には、水分とホコリが混ざったカビの温床ができています。

そのまま暖房に切り替えると、内部に残った菌が熱風で吹き出され、独特のカビ臭や焦げ臭のような臭気を放つことがあります。

フィルターはもちろん、吹き出し口のルーバーや送風ファンを専用のクリーナーで拭き取り、

可能であれば市販のエアコンクリーニングスプレーで奥まで洗浄します。

また、ドレンホース(結露排水用ホース)に詰まりがあると、内部の水が滞留して臭気の原因になります。

こうした部分を秋のうちに乾かしておくことで、冬の暖房時に臭いを再放出させずに済みます。換気扇やレンジフード、浴室の排気口なども同様です。

油汚れやホコリが付着していると、回転効率が下がるだけでなく、そこに臭気が染み込みやすくなります。

フィルターを中性洗剤でつけ置きし、羽根部分は水拭きで汚れを落としておくと、

秋冬の換気効率が格段に上がります。

キッチン・排水口の除菌と乾燥

キッチンの臭気は、調理時の油煙や食材くず、生ごみなど多くの要因が重なります。

排水口や三角コーナーに付着したぬめりは、菌の繁殖源です。

まず重曹を振りかけ、その上からクエン酸水をスプレーして発泡反応を利用し、汚れを浮かせます。

しばらく置いた後に熱湯を流すと、除菌と脱臭の両方に効果的です。食器用洗剤では落ちにくい油膜汚れには、40℃前後のぬるま湯を使うと分解しやすくなります。

また、シンク下収納の湿気も要注意。

棚を開けて風を通し、乾燥剤や竹炭を入れておくと、カビと臭気の再発を防げます。

浴室・洗濯機・トイレのカビ対策

水まわりの臭気は、カビと雑菌の再繁殖が主な原因です。

浴室の排水トラップやゴムパッキンの黒ずみは、夏に増えた菌が潜んでいる証拠。

クエン酸や酸素系漂白剤を使い、目に見えない箇所までしっかり除菌しておきましょう。

特に洗濯機は、定期的に「槽洗浄コース」を使うことが重要です。

洗濯槽クリーナーを入れ、ぬるま湯で回すことで、洗剤カスや皮脂汚れを除去できます。

終了後はフタを開けて内部を完全に乾かすこと。これだけで臭気の再発を大幅に防げます。

トイレの場合は、便座裏やタンク周辺など“見えないところ”に臭気が残りやすく、

アンモニア臭の原因になることがあります。

アルコールスプレーやクエン酸水を使い、壁・床・便座の裏まで丁寧に拭くのがポイントです。

秋の「臭気リセット掃除」は、単に汚れを落とす作業ではなく、

冬のこもり臭を防ぐための“空気の仕込み”です。

年末の大掃除よりも、むしろ気候が安定した秋こそが、最も効果的なタイミングと言えます。次の章では、このリセット掃除の効果を持続させるための工夫、

すなわち 「冬にこもる臭気を防ぐ環境づくり」 について解説します。

換気と空気の流れを改善する工夫

「玄関に窓がないから換気できない」と悩む人は多いですが、工夫次第で空気の流れを作ることは可能です。たとえば、サーキュレーターや小型扇風機を置いて室内から外に風を送るだけでも空気の滞留が改善されます。

また、玄関用に設置できる小型換気扇も市販されており、マンションのように閉め切った空間でも空気を循環させることができます。窓のある玄関なら、できる限り日中は開放し、外気を取り込むことを心がけましょう。

冬にこもる臭気を防ぐ環境づくり

秋にしっかりと臭気リセットを行った後は、その清潔な空気環境をできるだけ長く保つことが大切です。

気温が下がる冬場はどうしても換気の回数が減り、空気が滞留しやすくなります。

「掃除をしたのにまた臭いが戻ってきた」と感じる多くの場合、その原因は環境の維持にあります。

ここでは、冬でも臭気をため込まないためのポイントを紹介します。

窓を開けられない季節の換気術

寒さが増すと、どうしても窓を閉めたまま過ごしがちになります。

しかし、室内の空気を動かさないことこそが臭気再発の大きな要因です。

理想は朝晩2回、わずか5分でも良いので窓を全開にして空気を入れ替えること。

対角線上の窓を開けると効率的に空気が流れます。もし外気温が低く窓を開けづらい場合は、換気扇とサーキュレーターを併用しましょう。

リビングやキッチンではレンジフードを弱運転で回し、別の部屋の窓を少し開けるだけでも

空気の流れが生まれ、こもり臭を防ぐことができます。

また、浴室やトイレの換気扇は「使用時だけ」ではなく、24時間弱運転にするのがおすすめです。

電気代もさほどかからず、臭気の発生を長期的に抑える効果があります。

脱臭・吸着アイテムの活用

こもり臭の発生を防ぐためには、空気中の臭気分子を吸着・分解するアイテムをうまく取り入れることが効果的です。

化学薬品を使わない自然素材タイプの脱臭剤は、安全性が高く人気があります。

たとえば、竹炭や珪藻土、活性炭は優れた吸着性能を持ち、玄関・クローゼット・トイレなどの狭い空間に最適です。

使用後は天日干しをするだけで再利用でき、経済的にも環境的にも優れています。

また、リビングなど広い空間には、小型の電気式脱臭機や空気清浄機も有効です。

特にペットを飼っている家庭では、フィルターに臭気が蓄積しやすいため、定期的なフィルター交換を忘れずに行いましょう。一方で、香り付きの芳香剤は臭いを一時的に覆い隠すだけで、根本的な改善にはつながりません。

空気を“香りで飾る”のではなく、“清浄に整える”意識が重要です。

暖房・加湿器のメンテナンス

冬に欠かせない暖房器具や加湿器も、使い方次第で臭気の原因になります。

ファンヒーターやエアコンは、内部にホコリやカビが溜まると、暖房運転時に焦げ臭やカビ臭を発生させます。

定期的にフィルターを掃除し、月に一度は送風口の内部まで乾拭きしておくとよいでしょう。

加湿器の水タンクも見落としがちなポイントです。

水を入れっぱなしにすると菌が繁殖し、運転時に“ぬめった臭い”が部屋中に広がることがあります。

水は毎日入れ替え、週に一度はタンクをクエン酸で洗浄し、使用後は内部をしっかり乾かすこと。

これだけで衛生状態を大きく改善できます。

また、加湿しすぎると湿気がこもり、逆にカビの発生を招く場合があります。

湿度は40〜60%を目安に、**“加湿しすぎない快適空間”**を意識することが重要です。

冬の生活空間は、気密性が高いほど快適で暖かい反面、臭気がこもりやすい環境でもあります。

ほんの少し空気を動かし、清潔な空気を保つだけで、臭いの悩みは大きく軽減できます。

次の章では、日常生活の中でできるちょっとした習慣――

「生活習慣で防ぐこもり臭」について詳しく見ていきましょう。

生活習慣で防ぐ「こもり臭」

臭気対策というと「掃除」や「消臭剤」といった“特別な行動”を思い浮かべがちですが、

実は、毎日の生活の中で少し意識を変えるだけでも臭いの発生は大きく防げます。

特に冬のように窓を閉める季節は、空気が循環しにくいぶん、日常の小さな習慣こそが最も効果的な臭気対策となります。

生ごみはためずに冷凍保存

家庭内で発生する臭気の中でも、キッチンの生ごみ臭はトップクラスに強烈です。

気温が低くても、湿気や油分を含んだごみは数日で臭いを放ち始めます。

もっとも簡単で効果的な方法は、生ごみを袋に入れて冷凍してしまうこと。

野菜くずや魚の骨などを小さなポリ袋に入れ、口をしっかり閉じて冷凍庫に一時保管しておけば、臭いの発生をほぼゼロに抑えられます。

週に一度のごみ収集日にまとめて捨てれば、室内に臭いを残さず衛生的です。

「冷凍庫にごみを入れるのは抵抗がある」という人は、冷凍庫の隅に専用の容器を設けるか、100円ショップなどで売られている“冷凍用ごみポット”を使うのもおすすめです。

衣類・寝具・カーテンの定期ケア

冬は洗濯物が乾きにくく、部屋干しをする機会が増えます。

乾ききらなかった衣類は雑菌が繁殖しやすく、「部屋干し臭」の原因になります。

脱水後はすぐに干し、扇風機やサーキュレーターで空気を当てて乾燥を早めましょう。

また、布団や毛布などの寝具は、皮脂や汗を吸収して臭いがこもりやすい場所です。

週末には窓を開け、日中の暖かい時間に布団を干すか、難しい場合は布団乾燥機で湿気を飛ばすだけでも効果があります。カーテンも意外と臭気を吸いやすく、特にキッチンやリビングに近いものは油煙や生活臭を含んでいます。

季節の変わり目にはカーテンを丸洗いし、洗濯後は完全に乾かしてから掛け直すことで、部屋全体の空気感がぐっと変わります。

ペットや家族のにおい対策

ペットを飼っている家庭では、冬場は窓を閉めている時間が長いため、

どうしても臭いがこもりやすくなります。

ペットシーツやトイレ砂は、においが気になる前に交換するのが鉄則です。

また、ケージ周辺の床や壁を定期的にアルコール拭きすることで、

菌の繁殖を防ぎ、臭気の発生源を抑えることができます。人の体臭や衣類の臭いも、冬場には意外と残りやすいものです。

暖房で汗をかく機会が増える一方、通気性の悪い厚手の衣服を着続けることで、

臭いが繊維にこもってしまうことがあります。

外出後は上着を玄関先で一度はらい、時々“衣類スチーマー”で蒸気をあてると臭気の分解にも効果的です。

少しの意識で“空気を育てる”

臭気対策を「掃除」や「消臭」のように“何かをすること”としてだけ捉えると、

負担に感じてしまう人も少なくありません。

しかし実際には、日々の暮らし方そのものが空気の質をつくっているのです。

朝起きたらまずカーテンを開け、空気を動かす。

料理のあとには必ず換気扇を少し長めに回す。

寝る前にゴミ袋の口を縛っておく。

そんな小さな積み重ねが、冬のこもり臭を防ぐ最も確実な方法です。

次の章では、こうした日常習慣を踏まえたうえで、多くの人が誤解しがちな“香りでごまかす対策”について解説します。

テーマは、「強い香りでごまかさない“清潔感のある空気”をつくる」です。

強い香りでごまかさない“清潔感のある空気”をつくる

臭気対策という言葉を聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのは「芳香剤」や「柔軟剤」など、香りで包み込む方法です。

確かに香りには気分をリフレッシュさせたり、空間の印象を明るくしたりする効果があります。

しかし、香りで臭いを“隠す”だけでは、本当の意味での消臭にはなりません。

むしろ強すぎる香りが別の不快感を生むこともあるのです。

芳香剤の使いすぎが逆効果になる理由

芳香剤や消臭スプレーの多くは、臭い成分を化学的に中和するタイプと、香料で覆い隠すタイプに分かれます。

後者の場合、臭いが完全に消えるわけではなく、**臭気と香料が混ざって「混合臭」**が発生します。

たとえば、生活臭の上にフローラル系の香りが重なると、かえって人工的でむせ返るような匂いに感じることもあります。

また、人によって香りの好みは異なり、強い芳香は頭痛やアレルギーを引き起こすケースもあります。

「いい香りにしたつもりが、来客に不快感を与えていた」——そんなことも少なくありません。

家庭内で快適な空気を保つには、“香りで飾る”よりも“臭いを発生させない”ことが本質的な対策です。

つまり、根本的な臭気対策を行った上で、香りはあくまで“アクセント”として楽しむのが理想です。

自然派・無香料アイテムの選び方

最近では、香料を使わずに臭気を分解・吸着する自然派消臭アイテムが注目を集めています。

代表的なものには、竹炭・珪藻土・ヒノキチップ・活性炭などがあります。

これらは化学反応ではなく、物理的な吸着作用で臭気成分を取り除くため、

人やペットにも安心して使えるのが大きな魅力です。

また、消臭だけでなく見た目にもこだわった商品が増えており、

インテリアとして置いても違和感のないデザインが選ばれる傾向にあります。

小瓶に入った重曹やヒノキの削りくずなどを使えば、手作りでも十分効果的です。さらに、**“無香料タイプの洗剤・柔軟剤”**を選ぶことも、家庭内の臭気バランスを整える一歩です。

香りが重なり合うことを避け、空気そのものの清潔さを際立たせることができます。

空気を“香らせる”のではなく“整える”

快適な空気とは、強い香りが漂う空間ではなく、

呼吸したときに何の違和感もなく、軽く澄んでいるように感じられる空間のことです。

そのためには、

1.臭いの発生源を取り除く

2.空気を入れ替える

3.吸着・分解アイテムで臭気を管理する

という基本の3ステップを意識することが大切です。

そして最後に少量のアロマや天然精油を“添える”くらいがちょうど良い。

それは香りを主役にするのではなく、清潔な空気にほのかに香りを溶かし込むという考え方です。

強い香りでごまかすのではなく、においのない“クリーンな空気”を基盤に整えることこそ、季節を問わず快適に過ごすための本質的な臭気対策です。

次の最終章では、これまでの内容をまとめながら、秋から冬にかけての家庭内臭気対策の要点を整理します。

秋こそ“臭気リセット月間”

季節が移り変わる秋は、暑さから解放され、空気の冷たさにほっとする時期です。

しかし同時に、夏のあいだに家の中に溜まった臭いが再び浮かび上がり、「なんとなく臭う」「こもっている気がする」と感じる人が増える時期でもあります。これまで見てきたように、秋から冬にかけての臭気対策は、“発生源を断ち、空気を動かし、湿度を整える”という三つの基本に集約されます。

どれも特別な技術を必要とするものではなく、毎日の暮らしの中で少し意識を変えるだけで実践できる内容ばかりです。

秋のうちにリセット、冬を快適に

夏に使い続けたエアコンや換気扇、湿気の多かった浴室や洗濯機、これらの機器や場所に溜まった汚れやカビを秋のうちにリセットしておけば、冬に入り暖房を使い始めても臭いを感じにくくなります。

秋の空気は乾いていて掃除がしやすく、気温も安定しているため、“臭気対策に最適な季節”と言っても過言ではありません。年末の大掃除よりも一歩早く、10月から11月にかけてを「臭気リセット月間」と位置づけ、空気や設備のメンテナンスを計画的に行うと、冬を快適に過ごすことができます。

冬のこもり臭を防ぐ3つの習慣

1.短時間でも換気をする

→ 朝晩5分の窓開けで空気をリフレッシュ。

2.自然素材で吸着・脱臭する

→ 活性炭や竹炭、珪藻土などを上手に活用。

3.香りで隠さず清潔感を保つ

→ 無香料や自然派アイテムで“空気そのものを整える”。

これらの習慣を身につけることで、季節を問わず清潔で快適な空間を維持できます。

臭気対策とは、決して一時的な掃除や芳香ではなく、**“空気を育てる暮らし方”**そのものなのです。

空気を整えることは、暮らしを整えること

私たちは1日に約2万回もの呼吸をしています。

その空気が澄んでいれば、心も落ち着き、家の中が自然と心地よく感じられます。

反対に、こもった空気や不快な臭いは、知らず知らずのうちにストレスを生み、暮らしのリズムにまで影響を与えます。

秋は、一年を通じてもっとも「空気を整えるのに向いた季節」。

臭いのない清潔な空気を手に入れることは、単なる衛生管理ではなく、家族の健康と快適な時間を守るための準備でもあります。

冬の扉を開くこの季節、ぜひ“臭気リセット月間”として、家の空気と向き合ってみてください。

きっと、いつもの部屋の空気が、少し違って感じられるはずです。

秋のひと手間が、冬の快適をつくる。

それが、家庭内の臭気対策における最も確かな方法です。